南さつま歴史街道 - 名勝図会

南さつま歴史街道 - 名勝図会

| 節 | 史料 | 注・固有名詞 | 頁 |

|---|---|---|---|

1 山水 |

|||

|

1-4 |

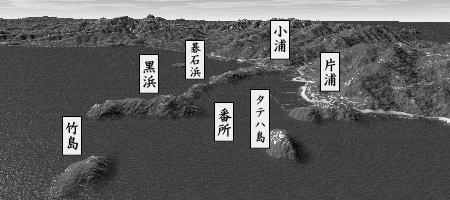

片浦港〔地頭館より酉戌方、五町余。〕 片浦村にあり。野間岳の東麓に属す。港口北に向ふ。港の西は、地形南に入て、回転し、山ありて相繞る。港に東は、陸地の尖觜あり。南の方小浦といへる処より、北に向ひ、海中に突出すること一里許。其觜の中程は細くして、觜頭は復大なり。觜頂に岡あり。碕山といふ。因て此觜の名を碕山觜といふ。東西二面は、かくの如き地形なる故、海形彎曲をなして港となる。又港口には、二島ありて、風涛を扞蔽す。其一を盾羽島といひ、其一を竹島といふ。又港の窮屈に里瀬川あり。西北より来て港に入る。凡港中の入り半里、港口の横幅六町許深さ十八尋ありて、大船数百艘、泊繋を得べく。実に本藩の良港なり。又港口の西岸に、一小湾ありて、舟船を停るに好き処あり。其西岸上、人家最多し。通商の唐船逆風に遭へる時、此港に泊繋すること往々あり。此港啻に良善のみならず、港 |

【片浦港】 |

27-15b |

|

口には島嶼双ひ峙ち、港記しには人烟断続し、港東には碕山の觜突出の状、蜒蜒として竜の浮ぶが如く。又此觜の上より、隅海の桜島峰遠く雲際に秀て奇を呈し、其四辺の山は、翠を浮へて海水と相映し、其風帆浪舶の往来せる。漁歌棹唱の相答へるもありて、其佳勝殊景、具さに述ぶべからず。文明十二年、正月元日、此港に大魚上る。長さ二十四尋、横幅五尋、凡二百疋といふ。正保四年、六月、西洋人肥前国長崎に来る。其徒天主教を奉ず。故に鎮台令を下し、衆をして是を追はしむ。其徒帰る。西国の諸侯をして、其津港を守らしむ。於是 寛陽公其命に応じ、島津豊前久守、佐多又四郎久高をして、片浦を守らしめ給う。 |

○双ひ(ならび) |

27-16a | |

|

付記1 |

○小浦 片浦港内の東面にあり。此所一小湾あり。東に入て頗る長し。舟舶の聚集せる処なり。浦頭人家多し。片浦港内の一佳地なり。 |

【小浦】 |

|

|

図「片浦港」 |

【片浦港】 |

27-16b |

|

|

【小浦】 |

27-17a |

||

|

付記2 |

○竹島 片浦港口より東北、十町許の海上にあり。周廻五町四十間、高さ六十間。島上に石祠あり。祭神瓊々杵尊。 |

【竹島】神ノ島 |

27-17b |

|

付記3 |

○楯羽島 片浦港口二町許にあり。周廻六町二十間、高さ八十間、一名橘島といふ。 |

【楯羽島】立羽島 |

|

|

1-5 |

桟敷島 片浦村、小浦の東、海中五町許にあり。周廻六町許、梅岳君嘗て船を浮かべて遊賞し給へる処なりとて、御 |

【桟敷島】【片浦村】【小浦】 |

27-17b |

|

1-6 |

松島 片浦村の海中、桟敷島の寅方、三町許にあり。周廻六十間ありて、巖嶼なり。松樹若干株あり。梅岳君の御詠歌に、 |

【松島】 |

|

|

1-7 |

碁石浜〔地頭館より西方、四里半余。〕 片浦村にあり。桟敷島を距ること西一町 |

【碁石浜】 |

|

|

許。海辺碧色の石大小聚りて、其状奇麗なり。故に碁石浜といへり。遊覧の人多し。又碁石浜を去こと亥方二町許の所を黒浜と呼ぶ。亦碧石あり。 |

【黒浜】 |

27-18a |

|

【免責】このページは、私自身が三国名勝図会を読む際に読みやすいようメモしたものです。校正も不十分で、記述の誤りがあるかもしれません。したがって、研究で引用される場合は、改めて原書に当られた方が確実です。このページの利用にあたっては、何卒自己責任でお願いいたします。

次頁:笠石・弥勒石ほか→