南さつま歴史街道 - 名勝図会

南さつま歴史街道 - 名勝図会

| 節 | 史料 | 注・固有名詞 | 頁 |

|---|---|---|---|

1 山水 |

|||

|

1-1 |

坊津港 |

||

|

付記1 |

○坊津諸勝地、 |

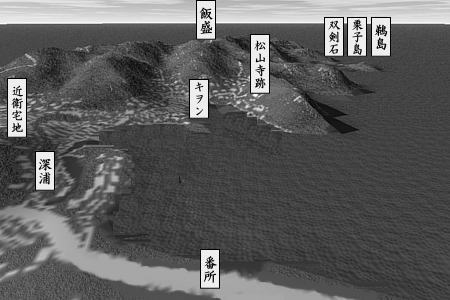

【鶴ケ崎】【下之浜】【深浦】【西尾、並鵜形ケ崎】【坊津浦】【寺ケ崎】【下り観音】【亀ケ浦】【寸々礼石觜】【網代浦】【双剣石】【鵜嶼】【栗子嶼】 |

26-7a |

|

付記1 |

○中島 |

○宝永戊子:宝永5年(1708) |

|

|

護送し、中島に虎落を結び、是を囚ふ。後長崎鎮台に護送し、又江戸に至り、終に牢死す。屋久島の巻に詳かなり。此者の事跡は、白石が采覧異言、又芳洲たはれ草、春台が紫芝園漫筆等に記せり。 |

○虎落:柵 |

26-7b |

|

|

付記3 |

○津倉礁、南礁 |

【津倉礁=埋礁】津倉瀬 |

|

|

付記4 |

○西遊記、坊ノ津ノ説 |

○橘氏:橘南谿(1753〜1805)。医者・文人。 |

|

|

より見るに真丸く、傍にならべる岩、一つとして同しからず。何れ成共、一石おしき事と思う様なる雅なる石なり。双剣石と称ずるは、数丈の岩、高さ詳ならず。遠見五丈許にもあらんとおぼしき石に見得たり。海面に竹を立し如く、鵜瀬山は、巖石にて雑樹生し、前後左右苔むせし岩、かぎりなくならび立。遠見せる所、鵜瀬山間黒に見ゆるなり。此故に号せしにや、奇石の山といふべし。弁天島、番所ある所は、自然の岩石連り並び、東西より差向ふやうにありと云々。 |

【双剣石】 |

26-8a |

|

|

付記5 |

○詩歌、 七月十二日夜宿〈二〉坊津〈一〉偶成 |

○佐々助三郎:佐々宗淳(十竹・介三郎。1640〜1698)。『大日本史』編纂のため1685九州などを史料探訪。水戸黄門「助さん」のモデル。 |

|

|

坊津即興 丸山雲平〔水戸人〕 坊津旧跡記 読人しらす 松葉集 |

○丸山雲平:丸山可澄(活堂。1657〜1731)。佐々十竹と九州史料探訪。 |

26-8b |

|

|

○坊津八景 中島晴嵐 |

【坊津八景】 |

||

|

松原や麓につゞく中島の 深浦夜雨 松山晩鐘 亀浦帰帆 鶴崎暮雪 |

【中島】 |

26-9a |

|

|

網代夕照 御崎秋月 田代落雁 |

【網代】 |

26-13b |

|

|

図「中島晴嵐」 |

【中島】 |

26-9b |

|

|

図「深浦夜雨」 |

【深浦】 |

26-10a |

|

|

図「松山晩鐘」 |

【松山】 |

26-10b |

|

|

図「亀浦帰帆」 |

【亀浦】 |

26-11a |

|

|

図「鶴崎暮雪」 |

【鶴崎】 |

26-11b |

|

|

図「網代夕照」 |

【網代】 |

26-12a |

|

|

図「御崎秋月」 |

【御崎】 |

26-12b |

|

|

図「田代落雁」 |

【田代】 |

26-13a |

|

【免責】このページは、私自身が三国名勝図会を読む際に読みやすいようメモしたものです。校正も不十分で、記述の誤りがあるかもしれません。したがって、研究で引用される場合は、改めて原書に当られた方が確実です。このページの利用にあたっては、何卒自己責任でお願いいたします。

次頁:泊港→